Aufbau und Struktur des Westwalls

Festungsbau:

Der Westwall sollte angreifende Truppen hindern, in das Kernland vorzudringen. Also war eines der vorrangigsten Ziele, strategisch wichtige Punkte, an denen man mit einem massierten Angriff feindlicher Truppen rechnete, besonders zu sichern, um ihr Durchkommen zu verhindern oder wenigstens so zu erschweren, dass sich im Hinterland die eigenen Truppen neu formatieren konnten. Diese Aufgabe dem den Festungen des Westwalls zu.

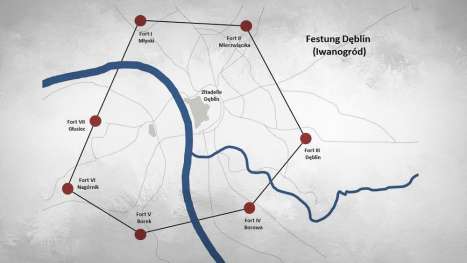

Es waren größere Werke der Ausbaustufe A, die wiederum zu Werksgruppen zusammengefasst wurden, um deren Wirkung zu erhöhen. Die Planungen konzentrierten sich dabei auf die Region Trier, den Saar-Abschnitt zwischen dem Schwarzwälder Hochwald und Saarbrücken, die Region um Zweibrücken und die Weißenburger Senke bei Bad Bergzabern.

Festungen der Ausbaustufe A waren Bunkeranlagen, die durch ihre Lage sowie ihre Bewaffnung besonders wichtige Aufgaben in einer Verteidigungslinie erfüllen können. Sie waren in der Lage, über längere Zeit autonom zu agieren – mussten also nicht von außen versorgt werden.

Stellungsbau:

Aus heutiger Sicht bestand der Westwall aus einer Vielzahl kleiner Bunker, die an strategisch wichtigen Positionen errichtet wurden. Sie konnten unabhängig voneinander oder sich unterstützend den Feuerkampf führen. In gewisser Weise waren Sie wie an einer Perlenschnur aufgereiht.

Viele dieser Bunker waren „nur“ mit Maschinengewehren oder Panzerabwehr- kanonen ausgestattet oder dienten als Mannschaftsunterkünfte. In Abhängigkeit von ihrer taktischen Bedeutung des Bunkers und der zu erwartenden Heftigkeit des Kampfeinsatzes wählte man beim Bau verschiedene Ausbaustärken. Dazu in einem späteren Abschnitt mehr.

In den vier Jahren des Baus des Westwalls wurden immer wieder Änderungen an den zu verwendenden Teilen vorgenommen. Das gilt besonders für die Panzerplatten, die verbaut werden sollten. Die Gründe dafür waren eine sich ständig weiterentwickelnde Waffentechnik und die Verfügbarkeit der notwendigen Rohstoffe.

Ausbau von Sperranlagen:

Besonders spektakulär anzusehen und eigentlich auch heute noch recht häufig zu finden sind die Panzersperranlagen. Der Volksmund spricht von Höckerlinien oder Drachenzähnen. Mit ihnen wollte man Panzerangriffe erschweren und hoffte, dass sich der Gegner sein Vorrücken auf bestimmte Stellen konzentrieren würde, wo man die eigene Panzerabwehr massieren konnte. Häufig wurden die Höckerlinie zusätzlich mit Stacheldraht versehen, um auch die vorrückende Infanterie aufhalten zu können oder Sprengtrupps abzuhalten.

Da im Verlauf des Zweiten Weltkriegs die Panzer ständig weiterentwickelt und immer wuchtiger wurden, mussten viele Panzersperren nachgebessert werden, um ihren Wert im Fall eines Kampfes zu erhalten.

Angreifende Truppen hingegen entwickelten im Kriegsverlauf eigene Taktiken, um eine Panzersperre zu überwinden. Meist begann die Infanterie damit, nahe der Höckerlinie einen Brückenkopf zu bilden und die umliegenden Bunker auszuschalten. Dann wurde eine Lücke in die Sperranlage gesprengt, so dass die Panzer vorrücken konnten.