Festungsbau im Wandel der Zeit

"Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen,

Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen

zu wollen. Nur Blut soll immer mit Blut abgewaschen werden."

Bertha von Suttner

Friedennobelpreisträgerin

1843-1914

Festungsbau: Evolution von mittelalterlichen Burgen zur modernen Panzerfestung

Über Jahrhunderte hinweg waren Festungen ein zentraler Stützpfeiler der Landesverteidigung. Im Mittelalter dienten Burgen als weithin sichtbare Symbole der Macht, boten Herrscherfamilien ein Zuhause und fungierten als Bollwerke gegen Widersacher. Das Aufkommen der ersten Feuerwaffen auf den Schlachtfeldern Europas leitete den Niedergang der Burgen ein und eröffnete die Zeit großer Festungsbaumeister. Sébastien Vauban (1633-1707) prägte mit seinen Konzepten den Festungsbau bis ins beginnende 19. Jahrhundert hinein. Noch heute kann man seine imposanten Wehrbauten bestaunen, von denen nicht wenige als Weltkulturerbe gelten.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts beziehungsweise zu Beginn des 19. Jahrhunderts traten verschiedene Entwicklungen zusammen, die maßgeblichen Einfluss auf den Festungsbau hatten: Erste Staaten etablierten „stehende Heere“. Sie unterhielten also nicht nur im Kriegsfall eine Armee, sondern hielten dauerhaft eine beachtliche Anzahl an Soldaten unter Waffen – jederzeit einsatzbereit.

Dieser Trend hatte sich bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts entwickelt, aber spätestens mit dem Aufstieg Preußens zu einer der führenden Mächte in Europa wurden stehende Heere zur Norm. Mensch und Material mussten untergebracht werden, und so entstanden die ersten Festungen im neuzeitlichen Sinne. Diese ausschließlich militärisch genutzten Bauten dienten einerseits dem Schutz wichtiger Landmarken – eine Funktion, die sich seit dem Mittelalter nicht verändert hatte – und andererseits der Unterbringung von Soldaten.

Parallel dazu entwickelte sich die Waffentechnik kontinuierlich weiter, wobei besonders die Artillerie den Festungsbau im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert entscheidend beeinflusste. Es entstanden zunehmend moderne Geschütze mit größerer Reichweite, höherer Treffgenauigkeit und stärkerer Durchschlagskraft der Geschosse. Festungsbauingenieure mussten darauf reagieren und konzipierten Festungen gedrungener und nicht mehr so hoch aufragend wie zuvor. Man verwendete Steine und später Stahlbeton als Baumaterialien.

Die Rolle der Artillerie im Festungskrieg wandelte sich ebenfalls: Während Festungen anfangs Stützpunkte der Infanterie waren, die von Festungsartillerie unterstützt wurden, entwickelte man gegen Ende des 19. Jahrhunderts sogenannte Panzerfestungen – Artilleriefestungen mit schweren Waffen, bei denen die Infanterie lediglich die Aufgabe hatte, eindringende Feinde abzuwehren.

All diese Entwicklungen versuche ich auf www.festungen.info zu dokumentieren und zu erklären. Zwar bin ich kein Historiker und war in Geschichte während meiner Schulzeit kein Überflieger, aber ich bin ein leidenschaftlich Interessierter mit einer Kamera in der Hand und viel Neugierde, der die Hintergründe verstehen möchte.

In diesem Sinne wünsche ich Dir

viel Freude beim Erkunden meiner Homepage.

Festungsbau: Wettlauf mit der Artillerie - Entwicklung moderner Panzerfestungen

Seit dem Aufkommen des Schwarzpulvers in Europa und dem Einsatz der ersten Kanonen auf den Schlachtfeldern hat die Artillerie nicht so viele und einschneidende Veränderungen durchgemacht wie im 19. Jahrhundert – konkret: seit der Einführung des gezogenen Artilleriematerials. Bronze und Gusseisen wurden durch Stahl ersetzt, das Holz im Lafettenbau ebenfalls; die Vorderladung wich der Hinterladung, die Kugel dem immer länger werdenden Spitzgeschoss und das alte Schwarzpulver ersetzte man durch andere Explosivstoffe – zuletzt durch das rauchschwache (chemische) Pulver.

Das sind nur einige der Veränderungen, die dazu führten, dass sich die Artillerie zu einer eigenen Waffengattung entwickelte. Bis dahin kannten kämpfende Armeen nur die Infanterie und Kavallerie. Die Artillerie war in die Heere eingegliedert. In Preußen gab es beispielsweise Bataillons- und Regimentsgeschütze, die der Infanterie zur unmittelbaren Feuerunterstützung dienten. Die Reichweite der Geschütze lag bei gut 1.500 Schritt, was rund 1.200 Meter entspricht. Man verschoss eiserne Vollkugeln und versuchte, die feindliche Infanterie zu flankieren. Eine Taktik, die man im Verlauf des 19. Jahrhunderts wegen des immer effektiveren Artilleriematerials mehrfach änderte.

Diese enormen Veränderungen hatten maßgeblichen Einfluss auf den Festungsbau. Die Ingenieure reagierten auf die Entwicklungssprünge. Die Erfindung moderner Sprenggranaten in den 1880er-Jahren führte sogar zu einer Krise, weil auf einen Schlag alle bisherigen Festungen als veraltet galten. Festungen waren seinerzeit aber ein Stützpfeiler der Landesverteidigung, was nichts anderes hieß, als dass diese auf dem Spiel stand. Wie alle Nationen reagierte auch Deutschland auf die Neuerungen der Artillerie. Sie entwickelten gegen Ende des Jahrhunderts einen gänzlich neuen Festungstyp:

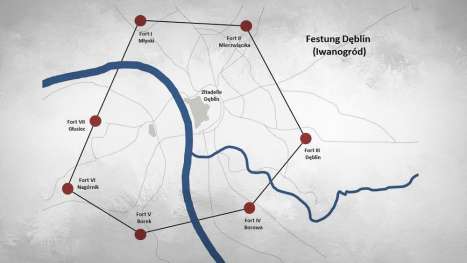

Die Panzerfortifikation, die die Deutschen "Feste" nannten. Einen Prototypen findet man in Polen (Feste König Wilhelm I.). Die erste wirkliche Panzerfestung errichtete das Kaiserreich bei Straßburg – Feste Kaiser Wilhelm II. Dann folgten weitere Panzerfestungen bei Metz und Thionville.

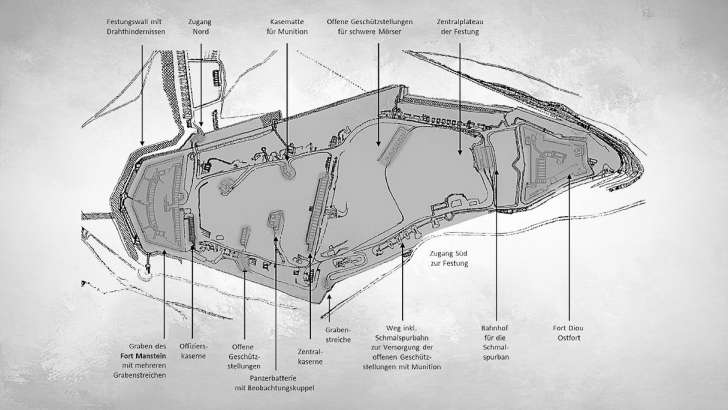

Eine Panzerfestung war für die damalige Zeit eine Festung mit modernster Technik und selbstverständlich waffenstarrend. Im Grunde waren es schwer bewaffnete und umfangreich geschützte Artilleriefestungen, bei denen der Infanterie lediglich die Aufgabe zukam, einen in die Festung eindringenden Feind niederzukämpfen.

Letzteres war damals nicht neu, wurde aber zuvor nicht so konsequent umgesetzt. Es waren Festungen für den Fern- und nicht für den Nahkampf. Sie wurden unter dem letzten deutschen Kaiser entwickelt – Kaiser Wilhelm II..

Panzerfestungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht mehr kompakt errichtet wurden wie alle anderen Festungen zuvor. Das heißt: Die Festung besteht aus mehreren Bauten (Werken), die im Gelände verteilt sind. Dadurch sind die einzelnen Werke zwar nicht besser vor feindlichem Artilleriebeschuss geschützt, wird aber ein Werk getroffen, können die übrigen noch kämpfen. Außerdem verwendete man Stahlbeton anstatt von Bruch- oder Ziegelsteinen, was die Widerstandsfähigkeit enorm erhöhte.

Und – last but not least – die einzelnen Werke wurden quasi in die Erde eingegraben. Sie konnten aus der Ferne kaum erkannt werden, weshalb sie auch viel schwerer zu beschießen waren. Die einzelnen Werke wiederum waren unterirdisch miteinander verbunden und verfügten über eine umfangreiche Infrastruktur (Küche, Energiezentrale, Telefon, Sanitätsbereich etc.).

Viele Neuerungen findet man bei der Maginot-Linie, dem Westwall oder Atlantikwall wieder.

Wissenswertes über deutsche Panzerfestungen,

die in den 1890er-Jahren insbesondere in Elsass-Lothringen erbaut wurden:

Festungen und Festungssysteme - errichtet zwischen 1930 bis heute

Geprägt von den Schrecken des Ersten Weltkriegs, geschockt vom erbarmungslosen Töten an der Front und dem grauenhaften Stellungskrieg an der Westfront oder in den Alpen begannen die Militärs aller europäischen Nationen nach Ende dieses blutigen Krieges mit seiner Aufarbeitung. Dabei kamen die einzelnen Länder durchaus zu anderen Ergebnisse.

Deutschland beispielsweise experimentierte mit der neuen Panzerwaffe, die man als Angriffswaffe und nicht als Begleitung der Infanterie (wie Frankreich oder England) einsetzen wollte. Ähnlich wiederum waren die Überlegungen zum Schutz der Soldaten. Alle waren der Ansicht, dass im Fall einer erneuten Auseinandersetzung abermals ein Stellungskrieg droht. Wenn das schon passieren würde, sollen die eigenen Soldaten wenigstens angemessen durch Verteidigungsanlagen, Bunker und betonierte Stellung geschützt werden bzw. aus ihnen heraus kämpfen können. In Frankreich kam hinzu, dass man gar keine andere Lösung sah einen neuen Verteidigungswall an der deutsch-französischen Grenze anzulegen, weil zur Verteidigung dieser schlicht die Soldaten fehlten. Der Erste Weltkrieg hatte kurz zuvor quasi eine ganze Generation junger Männer ausgelöscht.

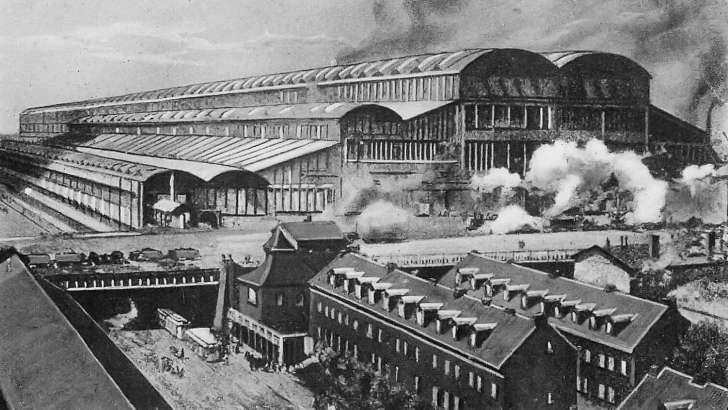

Unterm Strich begannen viele europäische Nationen Anfang/Mitte der 1930er-Jahre mit dem Bau neuer Verteidigungsanlagen. Frankreich investierte in den Auf- und Ausbau der Maginot-Linie, die ihren Schwerpunkt entlang der deutsch-französischen Grenze hatte, aber letztlich von der Nordsee bis zum Mittelmeer reichte.

Deutschland wollte sich gegen Russland (Ostwall bzw. Oder-Warthe-Bogen) und Frankreich (Westwall) schützen. Russland errichtete die sogenannte Stalin-Linie, Italien unter dem Diktator Benito Mussolini, der eigentlich als Verbündeter des Dritten Reichs galt, baute den Alpenwall an der Grenze zu Frankreich und Österreich. Selbst die neutrale Schweiz begann seine Landesgrenzen durch die Schweizer Réduit zu schützen.

Alles riesige Bauvorhaben, die bald nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wenig Nutzen hatten, da niemand (auch anfangs nicht Nazi-Deutschland) an den Erfolg des Blitzkrieges bzw. der neu entwickelten Panzerwaffe glaubte.

Am Ende kam es anders als angenommen. Niemand in Frankreich rechnete damit, dass Deutschland abermals die Befestigungsanlagen entlang der direkten Grenze über Belgien umgehen würde - schon gar nicht durch die Ardennen.